Содержание

| Дафния | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Дафния великая с яйцами | ||||||||||||||

| Научная классификация | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| Подроды | ||||||||||||||

|

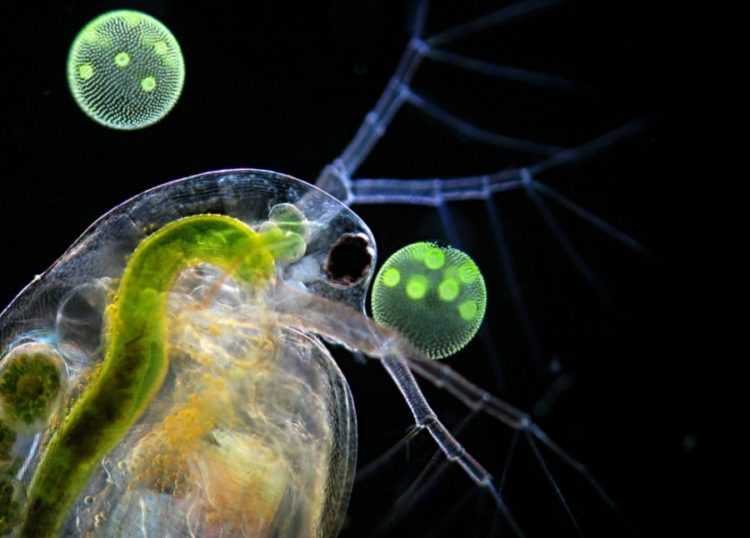

Дафния это род мелких водных, в основном пресноводных ракообразных, обычно от 0,2 до 5 мм (от 0,008 до 0,2 дюйма) в длину, принадлежащих к семейству Daphniidae отряда Cladocera и характеризующихся одним сложным глазом, двумя двойными разветвленные усики и вообще полупрозрачный панцирь. Дафний или дафний обычно называют водяные блохи из-за их резкого или прыжкового стиля плавания (хотя блохи — насекомые, и, таким образом, эти две группы очень отдаленно связаны как членистоногие).

Тем не менее, общее название водяная блоха также применяется к другим животным, включая членов отряда Cladocera в целом, а также к родам веслоногих ракообразных. Циклоп а также Диаптомус.

Дафнии, которые в основном являются планктонными, живут в различных водных средах, от кислых болот до пресноводных озер, прудов, ручьев и рек. Нет известных морских представителей Род дафнии, и только около одного процента Cladocera обитают за пределами пресноводной среды, в основном в солоноватой воде.

Как и другие таксоны, дафнии демонстрируют двухуровневую функциональность, способствуя не только их собственному выживанию, воспроизводству и развитию, но также играя ценную роль в экосистеме и для людей. С экологической точки зрения дафнии являются важными компонентами пресноводных пищевых цепей, потребляют водоросли и другие мелкие организмы и, в свою очередь, являются добычей мелких рыб и других хищных водных животных. Для людей дафнии не только добавляют чудо природы, но также являются ценным видом для исследований и в качестве индикаторного вида. Их полупрозрачный панцирь делает их отличными объектами для изучения под микроскопом.

Систематика

Один из наиболее крупных (более 50 валидных видов в мировой фауне) и сложных для систематики родов ветвистоусых. Типовой вид — D. longispina O.F. Mueller, 1785. Наиболее характерный отличительный признак рода — сросшиеся с головой антенны I у самок. Кроме того, у самок обычно хорошо развит рострум, а вентральный край створок выпуклый. У обоих полов створки, как правило, несут шипики и образуют непарный вырост — хвостовую иглу. У большинства видов (кроме некоторых австралийских видов, часто относимых к роду Daphniopsis) в эфиппиуме два яйца. Все щетинки антенн II обычные, с длинными сетулами.

Большинство систематиков признают деление этого рода на два подрода — Daphnia (Daphnia) O.F. Mueller, 1785 и Daphnia (Ctenodaphnia) Dybowski et Grochjwski, 1895. У подрода Daphnia (Daphnia) отсутствует выемка головного щита, яйцевые камеры эфиппиума обычно почти перпендикулярны спинному краю створок. У представителей подрода Daphnia (Ctenodaphnia) выемка головного щита имеется, яйцевые камеры эфиппиума обычно почти параллельны спинному краю створок. Все виды, ранее относимые к роду Daphniopsis, входят в состав подрода Daphnia (Ctenodaphnia), причем многие из них обладают примитивными (отсутствие выемки головного щита) или уклоняющимися (одно яйцо в эфиппиуме) признаками. Судя по палеонтологическим находкам, сделанным в Монголии, оба подрода Daphnia существуют, по меньшей мере, с верхней юры.

Виды дафний

- Daphnia ambigua Scourfield, 1947

- Daphnia atkinsoni Baird, 1859

- Daphnia arcuata Forbes, 1893

- Daphnia australis (Sergeev et Williams, 1985)

- Daphnia barbata Weltner, 1898

- Daphnia bolivari Richard, 1888

- Daphnia brooksi Dodson, 1985

- Daphnia carinata King, 1852

- Daphnia carvicervix Ekman, 1901

- Daphnia catawba Coker, 1926

- Daphnia cheraphila Hebert and Finston, 1996

- Daphnia chevreuxi Richard, 1896

- Daphnia cristata G. O. Sars, 1862 — дафния хохлатая

- Daphnia cucullata G. O. Sars, 1862)

- Daphnia curvirostris Eylmann, 1887

- Daphnia dadayana Daday, 1902 sensu Paggi, 1999

- Daphnia dubia Herrick, 1883

- Daphnia dolichocephala G.O. Sars, 1895

- Daphnia ephemeralis (Schwartz et Hebert, 1985)

- Daphnia exilis Herrick, 1895

- Daphnia galeata G. O. Sars, 1864

- Daphnia gessneri Herbst, 1968

- Daphnia hispanica Glagolev et Alonso, 1990

- Daphnia hyalina Leydig, 1860

- Daphnia jollyi Petkovski, 1973

- Daphnia lacustris G.O. Sars, 1862

- Daphnia laevis Birge, 1879

- Daphnia latispina Korinek and Hebert, 1996

- Daphnia longiremis G. O. Sars, 1862

- Daphnia longispina O. F. Mueller, 1785)

- Daphnia lumholtzi G. O. Sars, 1885

- Daphnia magna Straus, 1820

- Daphnia magniceps Herrick, 1884

- Daphnia mediterranea Alonso, 1985

- Daphnia menucoensis Paggi, 1996

- Daphnia middendorffiana Fischer, 1851

- Daphnia minnehaha Herrick, 1884

- Daphnia nivalis Hebert, 1977

- Daphnia occidentalis Benzie, 1986

- Daphnia obtusa Kurz, 1875

- Daphnia oregonensis Korinek and Hebert, 1996

- Daphnia pamirensis Rylov, 1928

- Daphnia parvula Fordyce, 1901

- Daphnia peruviana Harding, 1955

- Daphnia pileata Hebert and Finston, 1996

- Daphnia prolata Hebert and Finston, 1996

- Daphnia psittacea Baird, 1850

- Daphnia pulex Leydig, 1860)

- Daphnia pulicaria Forbes, 1893

- Daphnia pusilla (Serventy, 1929)

- Daphnia retrocurva Forbes, 1882

- Daphnia quadrangula (Sergeev, 1990)

- Daphnia queenslandensis (Sergeev, 1990)

- Daphnia rosea G. O. Sars, 1862

- Daphnia salina Hebert and Finston, 1993

- Daphnia schoedleri G. O. Sars, 1862

- Daphnia similis Claus, 1876

- Daphnia similoides Hudec, 1991

- Daphnia sinevi Kotov, Ishida et Taylor, 2006

- Daphnia stuederi (Ruhe, 1914)

- Daphnia tanakai Ishida, Kotov et Taylor, 2006

- Daphnia tenebrosa G. O. Sars, 1898

- Daphnia tibetana (G.O. Sars, 1903)

- Daphnia thomsoni G.O. Sars, 1894

- Daphnia thorata Forbes, 1893

- Daphnia triquetra G.O. Sars, 1903

- Daphnia truncata Hebert et Wilson, 2000

- Daphnia turbinata G.O.Sars, 1903

- Daphnia umbra

- Daphnia villosa Korinek and Hebert, 1996

- Daphnia wardi Hebert et Wilson, 2000

Виды

Пулекс

фото можно увеличить

Чаще всего дафнии встречаются в стоячих водоемах — лужах, прудах, озерах, канавах, ямах с водой. Массовое их количество, пригодное для самостоятельной заготовки, можно обнаружить по окрашиванию воды в красный или серо-зеленый цвет. Питаются они бактериями, инфузориями и растительным планктоном, создавая поток воды с помощью движения антенн.

При самостоятельной ловле дафнии нужно учитывать, что они сильно реагируют на освещение. При сильном будут стремиться уйти вглубь воды, а при слабом вверх или в сторону источника света.

В средней полосе наиболее часто встречаются следующие виды рачков:

• самая крупная дафния магна — размер самки до б мм, самца до 2 мм, личинка 0,7 мм, вырастает в течение 4-14 суток, интервал размножения 12—14 суток, в одной кладке до 80 яиц, живет 110—150 суток;

• рачки средней величины, дафния пулекс, самка до 3—4 мм, период размножения 3—5 суток, в кладке до 25 яиц, живет 26-47 суток.

• мелкие рачки, до 1,5 мм: виды родов моина, самка до 1,5 мм, самец до 1,1 мм, личинка 0,5 мм, созревает в течение суток, пометы каждые 1—2 дня, до 7 пометов, до 53 яиц, живет 22 дня.

Желудок свежепойманных или свежезамороженных рачков обычно набит растительной пищей, поэтому они полезных для питания аквариумных рыб, лишенных естественного рациона. Панцирь дафний, состоящий в основном из хитина, не переваривается, но тем не менее служит ценным балластным веществом, активизирующим работу кишечника рыб, лишенных в аквариуме возможности активно двигаться. Самая мелкая дафния моина, имеющая народное название “живородка”, хорошо подходит для выкармливания подросшей молоди аквариумных рыбок.

Примечания и ссылки

« Влияние концентрации кислорода на метаболизм и двигательную активность Moina micrura (Cladocera), выращиваемых в условиях гипо- и нормоксии », журнал Marine Biology , редактор Springer Berlin / Heidelberg.

( ISSN ) (статья) 1432-1793 (онлайн), том 141, № 1 / июль 2002 г., DOI: 10.1007 / s00227-002-0805-x, стр. 145–151.

Ивлева, 1969

Дж. Севрин-Рейссак и Ф. Делсалле

Grover PB & Miller RJ (1984) Влияние сумеречного фотоокружения на светоиндуцированное поведение дафний . Физиология и поведение, 33: 729-732

Бертон Дж. Л. (1988) Энергетическая ценность, миграции и стратегии озерного зоопланктона . Диссертация Univ. из Сент-Этьена: 313 с.

Анджели Н., Понт Д. и Пурриот Р. (1995). Пространственная неоднородность и миграция планктона , в Лимнологии. Пуррио Р. и Мейбек (редакторы) М. Массон, Collection d’écologie 25, Париж: 411-440.

Селье, С., Рехайлия, М., Бертон, Дж. Л., и Бюиссон, Б. (1998). Роль глаза в миграционных ритмах Daphnia magna и Daphnia longispina (Cladocerans) . В Annales de Limnologie-International Journal of Limnology (Том 34, № 2, стр. 159–164). Июнь 1998 г., EDP Sciences

Nilsson DE & Odselius R (1981) Новый механизм адаптации к свету и тьме у сложного глаза с анемией (Anostraca, Crustacea) . J. Comp. Physiol., 143: 389-399.

↑ и

Коллектив ( перевод Мануэля Богоссяна), Царство животных , Gallimard Jeunesse,Октябрь 2002 г., 624 с. ( ISBN 2-07-055151-2 ) , Дафния стр. 579

См. Резюме Марка Тери (CNRS) или статью Трэвиса Лонгкора и Кэтрин Рич «Экологическое световое загрязнение» в журнале in Ecology and the Environment 2: 191 — 198

Шон Койл и др., «Предварительная оценка встречающихся в природе организмов, побочных продуктов ликероводочного завода и приготовленных рационов в качестве корма для молоди пресноводных креветок Macrobrachium rosenbergii», 1996, стр. 57–66, DOI: 10.1300 / J028v06n02_05, Журнал прикладной аквакультуры , Том: 6 Выпуск: 2, ( ISSN ) Дата публикации: 18.07.1996

(in) Джон Кеннет Колборн и др. , « Эко-ответственный геном дафнии пулекс » , Science ,4 февраля 2011 г.

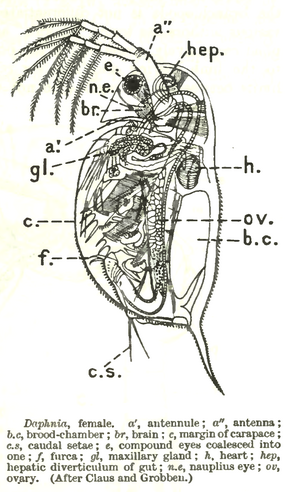

Внутреннее строение

Схема строения дафнии

Голова дафнии

Покровная система дафний представлена типичной гиподермой. Гиподерма карпакса состоит из крупных клеток, образующих ячейки ромбической формы.

Центральная нервная система состоит из надглоточного ганглия (головного мозга) и брюшной нервной цепочки с несколькими парными ганглиями. Головной мозг хорошо заметен у живых особей, что встречается крайне редко. Он состоит из крупного, разделённого пополам оптического ганглия и собственно надглоточного ганглия. От передней части оптического ганглия отходит оптический нерв, соединяющий мозг со сложным фасеточным глазом. Непарный сложный глаз у дафний образуется из парного зачатка (у эмбрионов два глаза) и содержит ровно 22 фасетки (омматидия). Он расположен в особой полости внутри головы, к стенкам которой подвешен с помощью двух связок (лигаментов) и приводится в движение тремя парами глазодвигательных мышц. У живых особей заметен тремор глаза, время от времени наблюдаются более крупные скачки (саккады) глаза. От головного мозга отходят нервы также к глазку (простому глазу), первым антеннам (в их основании имеется чувствительный ганглий, клетки которого иннервируют обонятельные щетинки — эстетаски), а также нервы к чувствительному затылочному органу неизвестного назначения. К нижней части надглоточного ганглия примыкает простой глаз (глазок, науплиальный глаз). У большинства видов он содержит пигмент и заметен в виде небольшой чёрной точки. Вокруг пигментного пятна расположены 4 группы чувствительных клеток.

У дафний имеется сложная система поперечнополосатых мышц, приводящих в движение вторые антенны, постабдомен и грудные конечности, а также мышцы, приводящие в движение глаз, верхнюю губу и др. Мышцы пищеварительного тракта также поперечнополосатые.

Пищеварительный тракт начинается ротовым отверстием, которое прикрыто крупной верхней губой. Гигантские высокополиплоидные клетки, расположенные внутри губы, выделяют секрет, склеивающий пищу в пищевой комок. Движениями мандибул он переправляется в тонкий пищевод, мышцы-дилататоры которого создают перистальтику, обеспечивая транспорт пищи по пищеводу. Внутри головы пищевод переходит в более широкую среднюю кишку, которая тянется до средней части постабдомена. Внутри головы от средней кишки отходят два изогнутых печеночных выроста. В задней части постабдомена находится короткая задняя кишка.

Сердце находится на спинной стороне тела, спереди от края выводковой камеры. Кровь (гемолимфа), ток которой хорошо заметен благодаря наличию в ней бесцветных клеток — фагоцитов, попадает внутрь сердца через остии — два щелевидных боковых отверстия. При сокращении сердца остии закрываются клапанами, а кровь выбрасывается через переднее отверстие к голове. Кровеносные сосуды отсутствуют, закономерное направление токов крови обеспечивается прозрачными перегородками между разными участками миксоцеля.

Дыхание происходит через покровы тела, в первую очередь грудных ног, на которых имеются дыхательные придатки — эпиподиты. Последние принимают участие также в осморегуляции. Дополнительный орган осморегуляции новорождённых особей — крупная затылочная пора (затылочный орган), который исчезает после первой постэмбриональной линьки.

Органы выделения — сложной формы максиллярные железы, которые расположены на внутренней поверхности створок в их передней части.

Парные яичники (у самцов — семенники) расположены по бокам от кишечника. На заднем конце находится зона размножения оогониев, остальная часть яичника заполнена созревающими ооцитами. Яйцеклетки по мере созревания перемещаются к их задней трети, где расположены узкие яйцеводы, открывающиеся в выводковую камеру. У самцов семяпроводы открываются на постабдомене в его дистальной части, у многих видов на специальных сосочках.

Чем кормить

Если разводить дафнию в домашних условиях, у новичков закономерно возникает вопрос – чем кормить этих рачков. Дафния моина в природных условиях питается бактериями и дрожжами, а также микроплантоном.

- 37 фактов про гепардов

- Компсогнат

- 33 факта про зебр

- Сколопендра

Бактерии можно получить как из банановых корок, пищевых отходов, так и обычных экскрементов, которые предварительно замачивают в воде и настаивают несколько дней. Как правило, вода начинает мутнеть, что говорит о размножении и росте бактерий – максимальный эффект будет достигнут через 6-7 дней.

Такую мутную питательную воду добавляют в тару по 450 мл из расчета на 20 литров, с периодичностью раз в 5-6 дней.

Дрожжи – еще один питательный продукт. В этом случае подойдут самые простые пекарские сухие дрожжи или же влажные, продаваемые в пачках. Вносят их из расчета 28 грамм на 20 литров воды – это есть ежедневная норма для дафний, параллельно добавляя и микроскопические водоросли, которые будут препятствовать загрязнению воды и служить дополнительным питательным компонентом для мелких рачков.

Преимущество дрожжей как питательного компонента состоит в простоте их использования, покупки, но они менее ценны, нежели водоросли. Микроскопические водоросли поставлять дафниям необходимо в больших количествах – вы сами могли видеть, что в местах цветения водорослей в озерах и прудах дафнии преобладают в большом количестве.

Преимущество использования водорослей в питании состоит в их легкости использования – оптимально выбрать водоросль семейства Scendesmus, а также хлорелла, которые в большом количестве развивается в только что оборудованном, заселенном аквариуме. Достаточно зачерпнуть воду из такого аквариума, поставить под солнечные лучи в теплое место – водоросль будет активно развиваться, служа в будущем кормом для дафнии.

- Трицератопс

- 32 фактов про тигров

- Ласка

- Китовая акула

- 34 фактов про енотов

- Тираннозавр

В воду, где содержится дафния, можно добавлять сок свеклы или же капусты, моркови – 1 ч.л. на 5 литров объема – это не только разнообразит рацион рачков, но и послужит источником витаминов для них. Прекрасный эффект дает и добавление в малых дозах жидкого навоза, а вот добавлять молоко или сенной настой опытные аквариумисты не рекомендуют – они приостанавливают рост и размножение дафний.

Примечания[править | править код]

- Дафния // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- , с. 119.

- ↑ Я. А. Бирштейн, Н. А. Заренков. Подотряд Ветвистоусые ракообразные (Cladocera) // Жизнь животных. В 7 т. / гл. ред. В. Е. Соколов. — 2‑е изд., перераб. — М. : Просвещение, 1988. — Т. 2 : Моллюски. Иглокожие. Погонофоры. Щетинкочелюстные. Полухордовые. Хордовые. Членистоногие. Ракообразные / под ред. Р. К. Пастернак. — С. 308—309. — 447 с. : ил. — ISBN 5-09-000445-5.

- , с. 123.

- . Дата обращения: 3 октября 2017.

- .

- , с. 555.

- . Дата обращения: 25 февраля 2009.

- . Дата обращения: 4 февраля 2011.

- , с. 128.

- , с. 136.

- ↑ , с. 129.

- .

- , с. 134.

- , с. 48.

- .

- , с. 103.

Чем питается дафния?

Фото: Дафнии в аквариуме

В их рационе:

- инфузории;

- водоросли;

- бактерии;

- детрит;

- прочие микроорганизмы, плавающие в воде или лежащие на дне.

Питаются, фильтруя воду, для чего двигают ножками, заставляя её течь. Фильтрация поступающего водного потока выполняется специальными веерами на фильтрующих щетинка. Затем поглощаемые частицы слипаются в комок из-за обработки секретом и отправляются в пищеварительную систему.

Примечательны дафнии своей прожорливостью: за одни только сутки некоторые виды съедают в 6 раз больше собственного веса. Потому при снижении количества пищи их в водоёме становится меньше – это происходит при наступлении холодов, больше всего же дафний становится в конце весны и летом.

Детритом питаются те виды дафний, которые не впадают зимой в спячку. Зиму они проводят на дне водоёма и в близких к нему слоях воды – из питания там преобладает именно детрит, то есть частицы тканей либо выделений других живых организмов.

Самих их применяют как корм для рыбок в аквариуме – они очень полезны благодаря тому, что в их желудках много растительной пищи. Дафний как дают сухими, так и запускают живыми в аквариум. Последнее также полезно и в случае, если вода в нём помутнела: дафнии поедают бактерий, из-за которых это происходит, а рыбы, в свою очередь, съедают дафний.

Описание насекомого

| Места обитания: | стоячие водоемы | |

| Питание: | водоросли, элементы планктона | |

| Уничтожение: | насекомые становятся жертвами разных рыб |

Дафния под микроскопом.

Мелкий рачок относится к планктонной ракообразной разновидности. Размер зависит от вида. Может варьироваться от 2 до 6 мм. Из-за крошечного размера тельца сложно рассмотреть строение. В этом поможет микроскоп.

Тело имеет овальную форму. По обеим сторонам есть специальный каркас. Он представляет собой защиту внутренних органов. Органами обоняния служат антенны на голове. С их помощью блохи способны отталкиваться, плавать, делать скачки.

На груди есть ноги. Через них проходят водоросли и бактерии. С помощью жабровых мешков блохи могут дышать. Жабровые мешки имеют щетинки, которые выполняют роль фильтра.

Существует более 150 разновидностей ветвистоусых рачков. В наших широтах можно увидеть:

- магну — самый крупный вид;

- пулекса — имеет средний размер;

- моину — мелкую.

В желудке всегда есть растительная пища. Она состоит из полезных микроэлементов, в которых нуждаются обитатели аквариума.

Виды дафний.

Разведение

Широко распространено культивирование дафний в качестве кормового объекта, как в промышленных целях, так и любителями — аквариумистами. В благоприятных условиях дафнии легко и быстро размножаются и растут, что позволяет получать 30—50 (в отдельных случаях — до 100) граммов рачков в сутки с одного кубического метра культуры.

Исходная культура легко может быть получена из природных водоёмов. Желательно отлавливать рачков в небольших водоёмах, где популяция дафний может быть практически свободна от примеси других животных. В зимнее время культуру дафний можно получить из эфиппиальных покоящихся яиц, заранее собранных с поверхности воды или из верхнего слоя ила. Собранные эфиппиумы хорошо сохраняются в сухом состоянии в прохладном помещении.

В зависимости от необходимого количества рачков, культивировать дафний можно как в небольших сосудах, так и в крупных бассейнах и прудах. Оптимальная плотность культуры — 300—1000 г/м³. Периодически, раз в несколько недель или месяцев, культуру перезакладывают. Старение культуры связано с накоплением в ней продуктов обмена и разложения и с засорением её другими организмами. При подмене воды срок жизни культуры продлевается.

Оптимальная температура выращивания — 15—25 °C, реакция среды нейтральная (pH 6,8—7,8), содержание кислорода — не менее 3—6 мг/л, окисляемость 14,8—26,2 мг O2/л.

При выращивании дафний применяют и совместное, и раздельное культивирование рачков и корма для них.

При совместном выращивании в культуру добавляют органические удобрения, например, навоз, вносимый в количестве 1,5 кг/м3. Возможно выращивание на минеральных удобрениях, добавка которых вызывает бурное развитие одноклеточных водорослей.

Недостатком совместного культивирования является сильное загрязнение воды, быстрое старение культуры и быстрое зарастание ёмкости нитчатыми водорослями.

Раздельное выращивание дафний и корма для них лишено этих недостатков, но технически сложнее и применяется в основном в условиях массового промышленного культивирования кормовых рачков. При этом отдельно выращивается водорослевая культура, которая 1—2 раза в день вносится в ёмкость с дафниями.

В лабораторных и домашних условиях удобно содержать культуру дафний на дрожжах, вносимых ежедневно понемногу в количестве 15—20 г на кубический метр культуры (15—20 мг/л). . Стандартизированные методы лабораторного культивирования дафний описаны в руководствах по токсикологии и биотестированию.

Что это такое и виды

Дафнии относятся к планктонным ракообразным, практически всю свою жизнь они проводят в воде. Они широко распространены во всем мире, включая даже Антарктиду. В естественных условиях дафнии проживают в стоячих водоёмах и речках с медленным течением. Основой их питания являются бактерии и одноклеточные водоросли, суточное потребление пищи составляет около 600% от массы тела.

Тело дафнии сжато с обоих боков и покрыто сверху раковиной, из хитина располагающейся на спине. На голове у рачка располагаются два глаза, однако после достижения половой зрелости они могут сливаться в один сложный глаз, а у некоторых из разновидностей дафний может появляться дополнительный глазок.

Дафния

На голове так же располагаются две пары «антенн», разные по размеру, более длинные снабжены щетинками. Именно благодаря длинным «антеннам» рачок может передвигаться в воде. Движение дафний напоминает скачок, именно из-за него их и называют «водяными блохами».

У дафний имеется пять пар грудных ножек со сложным строением. Первая и вторая пара отличаются по строению у самок и самцов. Третья и четвертая пара одинаковые. Основными функциями грудных ножек дафний являются:

- Двигательная (помимо скачкообразного перемещения, самцы так же крепятся ними к самкам во время спаривания);

- Дыхательная (на 3 и 4 паре расположены эпиподиты – дыхательные придатки).

Для дафний, обитающих в озерах характерен цикломорфозом, то есть резкое отличие форм тела у разных поколений, которые родились в разные времена года. У особей, рожденных летом, имеется удлинённая хвостовая игла и шлем головного щита, а у осенних и весенних игла короче, а шлем может отсутствовать вовсе.

Размножаются дафнии очень интересно – на спине у самки располагается специальная полость «выводковая камера», летом при благоприятных условиях именно в этой полости развиваются неоплодотворенные яйца, около 70 штук, в зависимости от вида.

После созревания из них выводятся только самки, а их «мама» линяет. Спустя всего нескольких дней все повторяется снова, причем рожденные совсем недавно самки уже сами включаются в этот процесс.

Домашняя дафния

Интересно! Летом при благоприятных условиях процесс размножения становится лавинообразным, и вода окрашивается в красный цвет, из-за большого количества дафний.

В конце августа-сентябре после снижения температуры из части яиц на свет появляются самцы, которые начинают оплодотворять самок, после этого яйца имеют настолько плотную оболочку, что с легкостью переживают зимние морозы и период сильной засухи, как только наступит весна, из них вылупятся новые рачки.

В осенний сезон все особи в одном помете имеют одинаковый пол, поэтому определение пола у этих рачков чисто средовое.

Существует более 70 видов дафний, самыми известными из них являются:

- Магна, ее размер составляет 2-6мм, живет около 130 суток.

- Дафния размер самки около 4 мм, живет не более 47 суток.

- Моина, самый мелкий из дафний, не более 1,5 мм, и живет не более 22 дней.

Интересно! Самцы дафний всегда существенно меньше самок.

Самой распространённой разновидностью дафний считается Дафния обыкновенная, именно это ракообразное животное стало первым, чей геном расшифровали ученые. Их тело окрашено в желто-розовый цвет, обитать они могут как в водоемах, так и в обыкновенных лужах, окрашивая их в розовый цвет.

Использование в научных исследованиях

Дафнии используются в качестве модельных организмов во многих экологических, токсикологических и генетических исследованиях.

Расшифровка генома

За последние годы осуществлена частичная расшифровка генома дафнии Daphnia pulex, в 2011 г. был завершен его черновик. Геном дафнии состоит из 200 миллионов нуклеотидов, но при этом содержит минимум 30,9 тысяч генов — больше, чем у других до сих пор изученных многоклеточных животных (например в геноме человека около 20-25 тысяч генов). Геному дафнии оказался свойственен высокий темп генных дупликаций, что привело к созданию многочисленных генных кластеров. Более трети продуктов генов, обнаруженных в геноме дафнии, не имеют известных гомологов в протеомах других организмов. Наиболее крупные амплифицированные генные семейства также характерны только для этой эволюционной линии. Многие гены-паралоги экспрессируются по-разному в зависимости от условий среды; уникальные для дафний гены наиболее чувствительны к изменениям условий. Можно предполагать, что генные дупликации увеличили экологическую пластичность дафний, позволяя им приспособиться к условиям разных водоёмов и к меняющимся условиям в одном водоёме.

Биология

Дафнии — мелкие рачки (размеры тела взрослых особей от 0,6 до 6 мм). Они населяют все типы стоячих континентальных водоемов, встречаются также во многих реках с медленным течением. В лужах, прудах и озерах часто имеют высокую численность и биомассу.

Локомоция

Большую часть времени проводят в толще воды, передвигаясь резкими скачками за счет взмахов вторых антенн, которые покрыты специальными оперенными щетинками (отсюда их обычное название — «водяные блохи», часто относимое ко всем ветвистоусым). Многие дафнии способны также медленно ползать по дну или стенкам сосудов за счет токов воды, создаваемых грудными ножками (антенны при этом способе передвижения неподвижны).

Питание

Основной пищей для дафний служат бактерии и одноклеточные водоросли. Зиму те виды, которые переживают ее в активном состоянии (в глубоких непромерзающих водоемах), проводят в придонных слоях воды, питаясь в основном детритом. Питаются путем фильтрации, создавая токи воды ритмическими движениями грудных ножек. Пища отфильтровывается веерами фильтрующих щетинок, которые расположены на эндоподитах III и IV пар грудных ног. Крупные частицы, застрявшие в фильтрационном аппарате (например, нитчатые водоросли), удаляются с помощью постабдомена и его коготков. С фильтрующих вееров пища поступает в брюшной пищевой желобок, передается к максиллам первой пары и затем к мандибулам, движения которых переправляют ее в пищевод. Спереди ротовое отверстие дафний прикрыто крупной верхней губой, внутри которой расположены слюнные железы из гигантских полиплоидных клеток. Их секрет склеивает частицы пищи в пищевой комок.

Газообмен

На грудных ножках расположены мешковидные дыхательные придатки — жабры. Вероятно, значительную часть кислорода дафнии получают через тонкие покровы тела и конечностей, а дыхательные придатки, как и затылочный орган новорожденных, играют важную роль в осморегуляции. Некоторые виды (например, D.pulex, D.magna) при пониженном содержании кислорода в воде начинают синтезировать гемоглобин, так что их гемолимфа и всё тело окрашивается в красный цвет.

Цикломорфоз

Основная статья: Цикломорфоз

Многие виды дафний (в основном обитающие в озерах) обладают цикломорфозом — разные их поколения, развивающиеся в различные сезоны года, резко различаются по форме тела. В умеренных широтах летние поколения таких видов имеют удлиненные выросты кутикулы — хвостовую иглу и шлем головного щита. У весенних и осенних поколений хвостовая игла короче, шлем может быть короче или вообще отсутствует. Показано, что отращивание выростов требует энергетических затрат и приводит к снижению плодовитости. Из факторов, вызывающих рост выростов покровов, было продемонстрировано влияние повышенной турбулентности воды, высокой температуры и др.

Позднее было показано, что основное влияние на рост цикломорфных выростов оказывают кайромоны — сигнальные вещества, выделяемые разными видами беспозвоночных и позвоночных хищников. Выдвигалось множество гипотез об адаптивной роли цикломорфоза: облегчение парения в менее плотной и вязкой воде, ускоренное плавание в горизонтальном направлении и др. Большинство из них либо не доказаны, либо опровергнуты. Сейчас в качестве основного объяснения цикломорфоза принимается теория о роли выростов в защите от хищников. Прозрачные выросты увеличивают реальный размер тела и защищают тем самым от мелких беспозвоночных хищников — более крупную добычу с выростами труднее схватить и не выпустить при манипулировании — «запихивании в рот». Иногда при этом хвостовая игла обламывается, что может играть ту же роль, что и автотомия хвоста у ящерицы

В то же время прозрачные выросты не увеличивают видимого размера, что важно для защиты от крупных зрительных хищников — рыб.

Вертикальные миграции

Основная статья: Вертикальные миграции зоопланктона

Как и другие представители зоопланктона, дафнии совершают вертикальные миграции во многих водоемах — как крупных и глубоких, так и мелких. Практически всегда эти миграции носят суточный характер: в светлое время суток рачки перемещаются в более глубокие придонные слои, а в темное время суток — поднимаются к поверхности. Среди множества теорий, объясняющих причины миграций, на которые затрачивается заметный процент энергии, наиболее обоснованной сейчас считается теория, связывающая миграции всё с той же защитой от хищников. В светлое время суток более крупные виды, хорошо заметные для зрительных хищников, вынуждены опускаться в глубокие, плохо освещенные слои воды для защиты от выедания рыбами. Миграции у одного и того же вида дафний могут быть хорошо выражены в озерах, где рыб много, и отсутствовать в озерах, где планктоядные рыбы отсутствуют.