Мозаичность и ярусность

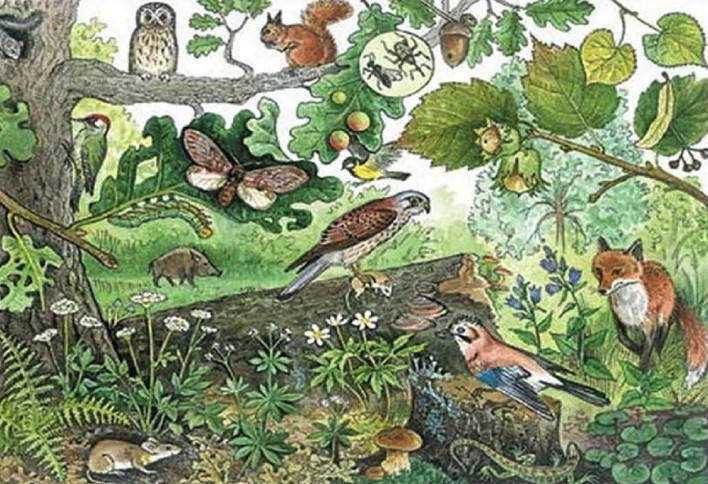

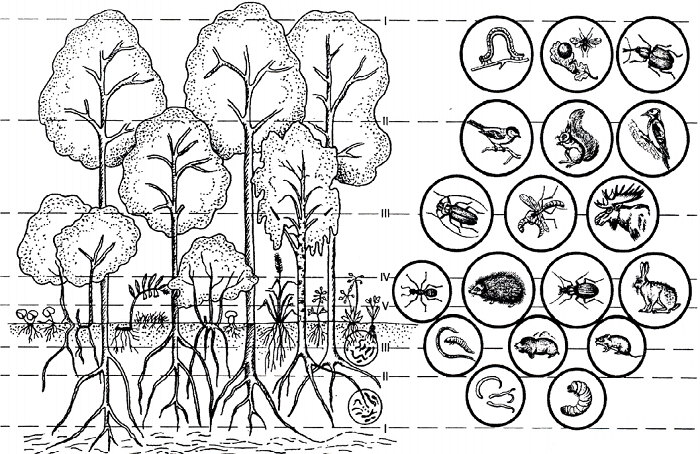

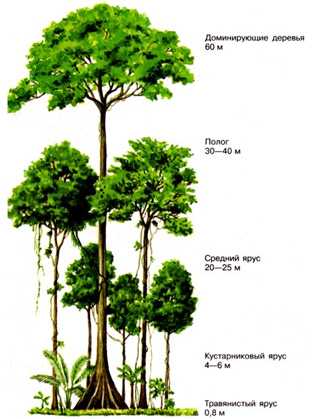

Пространственная структура биоценоза определяется расположением живых организмов разных видов относительно друг друга в горизонтальном и вертикальном направлении. Ярусность обеспечивает наиболее полное использование окружающей среды и равномерное распределение видов по вертикали. Благодаря этому достигается их максимальная продуктивность. Так, в любых лесах выделяют следующие ярусы:

- наземный (мхи, лишайники);

- травянистый;

- кустарниковый;

- древесный, включающий деревья первой и второй величины.

На ярусность накладывается соответствующее расположение животных. Благодаря вертикальной структуре биоценоза растения наиболее полно используют световой поток. Так, в верхних ярусах растут светолюбивые деревья, а в нижних — теневыносливые. В почве также выделяют различные горизонты в зависимости от степени насыщенности корнями.

Под действием растительности биоценоз леса создает свою микросреду. В ней наблюдается не только повышение температуры, но и изменение газового состава воздуха. Такие трансформации микросреды благоприятствуют образованию и ярусности фауны, включая насекомых, животных и птиц.

Пространственная структура биоценоза имеет и мозаичность. Под этим термином понимают изменчивость флоры и фауны по горизонтали. Мозаичность по площади зависит от многообразия видов и их количественного соотношения. Также на нее влияют почвенные и ландшафтные условия. Зачастую человек создает искусственную мозаичность, вырубая леса, осушая болота и т. д. Из-за этого на данных территориях образуются новые сообщества.

Мозаичность присуща почти всем фитоценозам. В их пределах выделяют следующие структурные единицы:

- Консорции, представляющие собой совокупность видов, объединенных топическими и трофическими связями и зависящих от ядра этой группировки (центрального члена). Чаще всего ее основой выступает растение, а компонентами — микроорганизмы, насекомые, животные.

- Синузии, являющие собой группу видов в фитоценозе, принадлежащую близким жизненным формам.

- Парцели, представляющие структурную часть горизонтального сечения биоценоза, отличающуюся от других его компонентов своим составом и свойствами.

Биоценоз пустыни

Для растительности пустынь характерны ксерофильные деревья и кустарники с мелкой, иногда чешуевидной листвой, и сильно развитой корневой системой (саксаулы, акации).

Особенно распространены суккулентные растения, свойства которых заключаются в накапливании запасов воды (кактус).

Бодрствование по ночам — такой образ жизни лучше всего подходит для беспозвоночных организмов, так они защищаются от перегрева. Альтернативный вариант – обитание в почвенном ярусе, где находятся большие запасы питания в виде подземных растений.

Мелкие виды живут и питаются в норках грызунов. В пустыне очень много насекомых – жуки, навозники, скарабеи, муравьи, клопы.

Условия для жизни пресмыкающихся более широки. Высокая температура здесь играет небольшую роль. Ведь не отменено преобладание пустынных ящериц и змей, которые в большинстве своем не переносят продолжительное время температуру выше 40 градусов.

Чем отличается биоценоз от биогеоценоза

Многие путают значение биоценоза с биогеоценозом. Эти два понятия во многом схожи. Однако понятие «биогеоценоза» было разработано Сукачевым в 1942-м году.

Главным отличием между терминами является то, что биоценоз – это участок среды, охватывающий все живое и взаимосвязь только между живыми организмами. В то время как биогеоценоз включает в себя и факторы неживой природы.

Т. е. есть в биогеоценозе присутствует взаимосвязь не только между живыми организмами, но и живого с неживым (органические компоненты неразрывно связаны с неорганическими).

Однако стоит учесть, что самым важным сходством между биоценозом и биогеоценозом является устойчивая взаимосвязь между организмами и природой в целом. Следует это помнить и ценить природу, охранять ее и поддерживать экологию.

Видовое разнообразие биоценоза

Достаточно только посмотреть на разные биоценозы, чтобы заметить их различия по видовому составу. Получить полное представление о видовом разнообразии биоценоза практически невозможно, так как нельзя учесть все виды микроорганизмов. Но даже количественная характеристика хорошо заметных организмов дает возможность получить о биоценозе важную информацию. Видовое разнообразие биоценоза можно охарактеризовать с помощью двух количественных показателей: видовое богатство и видовая насыщенность.

Видовое богатство — общее количество видов, обитающих в биотопе. Каждый вид в биоценозе представлен популяцией. Природные биоценозы считаются бедными, если их видовое богатство составляет сотни и тысячи видов (биоценозы хвойных лесов, пустынь, высокогорий). В богатых биоценозах количество видов достигает десятков и сотен тысяч (тропические леса, саванны). Чем выше видовое богатство, тем устойчивее биоценозпо отношению к резким изменениям условий среды и нашествию вредителей. Чем можно объяснить такую зависимость? Во-первых, у каждой популяции есть возможность образовать большее количество связей и удовлетворить свои экологические потребности. Это повышает ее выживаемость, а значит, и сохранение биоценоза в целом. Во-вторых, имеется возможность взаимозаменяемости одних видов другими при выполнении их функции, благодаря чему при исчезновении какого-либо вида не нарушается функциональная структура биоценоза.

Видовая насыщенность — количество видов, приходящихся на единицу площади или единицу объема биотопа. Два биоценоза, имеющие одинаковое видовое богатство, не будут в равной степени устойчивы, если они занимают разные по площади биотопы. Устойчивее будет биоценоз с меньшей площадью биотопа. В нем будет выше видовая насыщенность, а значит, больше вероятность образования связей между популяциями и выше их прочность.

Таким образом, чтобы получить представление о видовом разнообразии биоценоза, недостаточно знать общее количество видов в биотопе. Необходимо иметь информацию и о плотности его заселения видами — видовой насыщенности.

Видовое разнообразие биоценоза зависит от условий среды в биотопе. Например, в тундре, где постоянно ощущается дефицит тепла, биоценозы имеют небольшое видовое разнообразие. Основу его составляют мхи и лишайники. В умеренных широтах видовое разнообразие в основном определяется покрытосеменными и голосеменными растениями, из животных — птицами, млекопитающими и в меньшей степени грибами. В тропических лесах самое богатое многообразие флоры и фауны.

Таким образом, можно сделать вывод, что чем благоприятнее условия среды, тем больше видовое разнообразие биоценозов, и наоборот. Значит, по видовому разнообразию биоценоза можно судить о степени благоприятности условий среды обитания для организмов в данном биотопе.

*Соотношение видов по их численности

В любом биоценозе есть виды, преобладающие по численности и занимающие большую часть биотопа. Эти виды называются доминантными или доминантами. Они определяют тип биоценоза. Это, например, сосна — в сосновом лесу, береза — в березовой роще, дуб — в дубраве, ольха — в ольшанике. Доминирование вида не всегда означает его обилие, доминантный вид может иметь и низкую абсолютную численность (например, верблюжья колючка в пустыне). Но по сравнению с численностью других видов в данном биоценозе его численность самая высокая. Доминанты, которые участвуют в формировании среды для всего сообщества (средообразующие виды), называются видами-эдификаторами. Эдификатор верхового болота — это сфагнум, степи — ковыль, дубравы — дуб. Иногда эдификаторами могут быть и животные: бобры формируют бобровые, а копытные животные — степные ландшафты. Удаление вида-эдификатора может настолько изменить условия среды обитания, что данный биотоп окажется непригодным для ранее существовавших там видов. В него станут заселяться новые виды, и это приведет к смене биоценоза.

Кроме видов-доминантов, любой биоценоз включает множество других видов с меньшей численностью. Они поддерживают разнообразие связей в биоценозе и служат резервом для замещения доминантов, то есть придают стабильность биоценозу. В зависимости от доли особей данного вида в общей численности особей биоценоза — степени доминирования — их разделяют на четыре категории:

1) субдоминантные виды — довольно многочисленные и часто встречающиеся в биотопе виды, но заметно уступающие по численности доминантным;

2) малочисленные виды — виды с небольшой численностью, изредка встречающиеся в биотопе;

3) редкие виды — виды с очень малой численностью, встречающиеся только в отдельных местах биотопа;

4) случайные виды — виды, нетипичные для данного биоценоза и представленные здесь единичными экземплярами.

Доминантные и субдоминантные виды человек может использовать в процессе хозяйственной деятельности без ущерба для биоценоза. Малочисленные и редкие виды нужно охранять в пределах данного биоценоза.

Особого внимания заслуживают виды с очень низкой численностью, встречающиеся только в отдельных местах биотопа. Когда их численность и(или) ареалы быстро сокращаются за короткие промежутки времени, то они заносятся в Международную или национальные Красные книги и подлежат охране. Эти виды называются редкими. Случайные виды не заслуживают внимания, так как они в данном биоценозе существовать не смогут и со временем исчезнут.

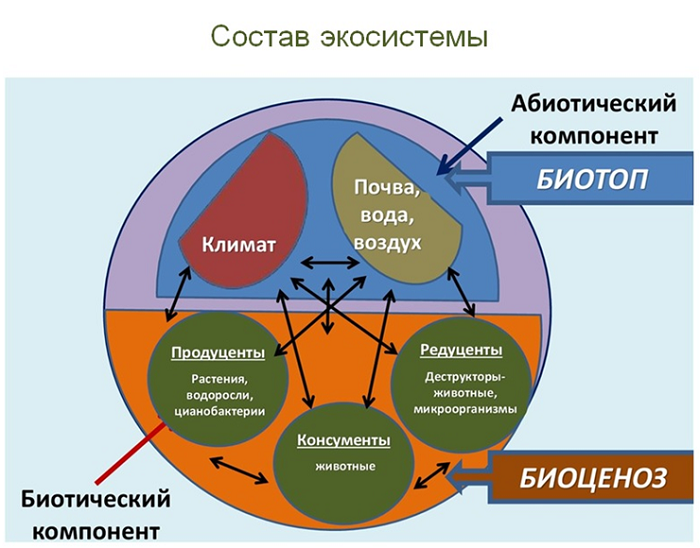

Чем экосистема отличается от биогеоценоза

Необходимость введения понятия биогеоценоз вызвана тем, что экологическая система не имеет пространственной привязки (экосистемой может быть и корова с микроорганизмами, паразитирующими на ее теле). Биогеоценоз — это всегда определенный отдельный участок биосферы. С этой точки зрения биогеоценоз можно рассматривать как частный случай, или один из видов экосистемы, который имеет четкую территориальную привязку. Следовательно, ограниченность определенной территорией и является основным отличием биогеоценоза от экосистемы. Понятие «биоценоз» — условное, поскольку вне среды существования организмы жить не могут, но им удобно пользоваться в процессе изучения экологических связей между организмами.

Часто экосистему отождествляют с биогеоценозом. И.Дедю считает, что категории экосистема и биогеноценоз совпадают на уровне растительной совокупности и различаются только выше и ниже этого уровня.

Группировка и неживая среда функционируют вместе как экологическая система (экосистема). Группировке соответствует термин биоценоз, а экосистеме — биогеоценоз. Таким образом накладываются не только два термина — экосистема (предложен А.Тенсли) и биогеоценоз (предложен В.М.Сукачовым), но и два несколько разных подхода. Экосистемой, например, может быть, по широкой трактовке многих ученых, и океан, и капля воды. В представлении же В.М.Сукачова, биогеоценоз — это экосистема в пределах конкретного фитоценоза.

Структура биоценоза

Видовая структура характеризует разнообразие и численность представителей разных групп в конкретном биологическом единстве. Различают богатые и бедные биоценозы. В любом из них есть доминанты, формирующие его внешний облик. Доминантные виды, без которых невозможно существование остальных организмов, называются эдификаторами. С их сокращением меняется сам биоценоз.

Пространственная структура

Пространственная структура характеризуется распределением растений. Ярусами называют вертикальную структуру сообщества, каждый из них обладает неповторимыми характеристиками. Древесный ярус представлен высокими деревьями. Их листва хорошо пропускает солнечные лучи, которые ловит второй ярус деревьев, подпологовый. В условиях затенения образуется ярус подлеска, представителями которого являются кустарники и низкорослые деревца. Ярус подроста представлен молодыми деревьями, которые в перспективе могут вырасти до первого яруса. Лесные травы и многолетние растения формируют травяно-кустарничковый ярус. Почву покрывает собой мохово-лишайниковй ярус. Пространственная структура растений влияет на видовой состав животных.

Экологическая структура

Экологическая структура выражена определенным соотношением экологических групп организмов, которые выполняют в биоценозе определенные функции. Количество всех живых существ зависит от неорганической среды.

Трофическая структура

Трофическая структура характеризуется пищевым взаимоотношением различных видов. Автотрофные организмы питаются органическими веществами, которые сами и создают. Гетеротрофы используют в качестве источника энергии готовые органические соединения животного и растительного происхождения.

Пространственная структура биоценоза

Предполагает расположение каждого вида на определенном участке биотопа как в вертикальном, так и в горизонтальном соотношении.

Под ярусностью понимается удаленность расположения видов от почвы. На принципе ярусности строится использование солнечного света разными видами растений. Ярусность бывает наземная и подземная.

Как правило, наземные ярусы делят на 5 частей в зависимости от высоты дерева:

-

к 1-му ярусу относят высокие деревья (дуб);

-

менее высокие деревья относятся ко 2-му ярусу;

-

к 3-му ярусу принадлежат: лещина, крушина и другие кустарники;

-

4-й ярус составляют высокие травы;

-

5-й –наименьшие по высоте растения (земляника).

Ярусы в подземной части соотносятся с длиной корней трав и деревьев. Ярусов здесь намного меньше.

Различают 3 типа подземных ярусов: подстилка (происходит образование перегноя), корневое пространство и минеральный слой.

К обозначенным ярусам относятся и животные организмы:

-

в 1-м ярусе обитают постоянные жители кроны деревьев;

-

2-й ярус составляют птицы и насекомые, пожирающие стволы деревьев;

-

3-й и 4-й ярусы разделяют хищники, грызуны и копытные существа;

-

5-й ярус заполняют мелкие организмы (клещи, многоножки).

Среди всего многообразия обитателей есть и те, кого сложно отнести к какому-либо определенному положению. Они могут обитать в любых ярусах и межъярусных пространствах (лианы).

Если ярусность определяет вертикальное расположение видов, то мозаичность характеризует их горизонтальное распределение. То есть конкретный вид растения произрастает на определенном участке почвы, которая наиболее ему соответствует.

Мозаичность может быть создана вручную вследствие вырубки лесов. На освободившемся месте появляются новые виды и создаются новые сообщества.

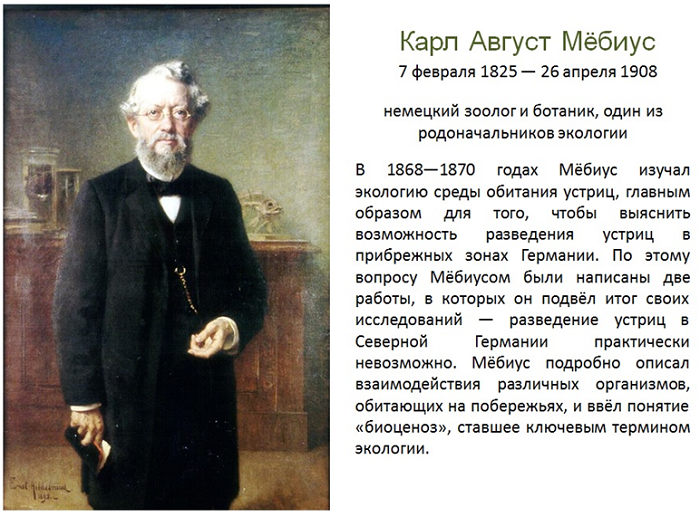

Понятие биоценоза

|

Организмы не обитают на Земле как независимые особи. Они образуют в природе закономерные комплексы. Немецкий гидробиолог К. Мёбиус в конце 70-х гг. XIX в. изучал комплексы донных животных — скопления устриц (устричные банки). Он наблюдал, что вместе с устрицами здесь встречались и такие животные, как морские звезды, иглокожие, мшанки, черви, асцидии, губки и др. Ученый сделал вывод, что эти животные живут совместно, в одном местообитании, не случайно. Они нуждаются в тех же условиях, что и устрицы. Такие группировки появляются благодаря сходным требованиям к факторам окружающей среды. Комплексы живых организмов, постоянно встречающихся вместе в различных пунктах одного и того же водного бассейна при наличии одинаковых условий существования, Мёбиус назвал биоценозами. Термин «биоценоз» (от греч. bios — жизнь и koinos — общий) был введен им в научную литературу в 1877 г.

Заслуга Мёбиуса в том, что он не только установил наличие органических сообществ и предложил для них название, но и сумел раскрыть многие закономерности их формирования и развития

Тем самым были заложены основы важного направления в экологии — биоценологии (экология сообществ)

Биоценотический уровень — второй (после популяции) над- организменный уровень организации живых систем. Биоценоз — это довольно устойчивое биологическое образование, обладающее способностью к самоподдержанию своих природных свойств и видового состава при внешних воздействиях, вызываемых изменениями климатических и других факторов. Устойчивость биоценоза определяется не только устойчивостью входящих в него популяций, но и особенностями взаимодействия между ними.

Биоценоз — это исторически сложившиеся группировки растений, животных, грибов и микроорганизмов, населяющие относительно однородное жизненное пространство (участок суши или водоема).

Итак, каждый биоценоз состоит из определенной совокупности живых организмов, относящихся к разным видам. Но известно, что особи одного вида объединяются в природные системы, которые называются популяциями. Поэтому биоценоз может быть определен также и как совокупность популяций всех видов живых организмов, заселяющих общие места обитания.

Следует отметить, что термин «биоценоз» получил распространение в научной литературе на немецком и русском языках, а в англоязычных странах ему соответствует термин «сообщество» (community). Однако, строго говоря, термин «сообщество» не является синонимом термину «биоценоз». Если биоценоз можно назвать многовидовым сообществом, то популяция (составная часть биоценоза) — это одновидовое сообщество.

В состав биоценоза входят совокупность растений на определенной территории — фитоценоз (от греч. phyton — растение); совокупность животных, проживающих в пределах фитоценоза, — зооценоз (от греч. zoon — животное); микробоценоз (от греч. mikros — малый + bios — жизнь) — совокупность микроорганизмов, населяющих почву. Иногда в качестве отдельного составляющего элемента в биоценоз включают микоценоз (от греч. mykes — гриб) — совокупность грибов. Примерами биоценозов являются лиственный, еловый, сосновый или смешанный лес, луг, болото и т.д.

Однородное природное жизненное пространство (часть абиотической среды), занимаемое биоценозом, называется биотоп. Это может быть участок суши или водоема, берег моря или склон горы. Биотоп — неорганическая среда, которая является необходимым условием существования биоценоза. Биоценоз и биотоп тесно взаимодействуют между собой.

Масштабы биоценозов могут быть различными — от сообществ лишайников на стволах деревьев, моховых кочек на болоте или разлагающегося пня до населения целых ландшафтов. Так, на суше можно выделить биоценоз суходольного (незаливаемого водой) луга, биоценоз сосняка-беломошника, биоценоз ковыльной степи, биоценоз пшеничного поля и т.д.

В конкретный биоценоз включаются не только организмы, постоянно обитающие на определенной территории, но и те, которые оказывают существенное воздействие на него. Например, многие насекомые размножаются в водоемах, где служат важным источником питания рыб и некоторых других животных. В молодом возрасте они входят в состав водного биоценоза, а во взрослом состоянии ведут наземный образ жизни, т.е. выступают как элементы сухопутных биоценозов. Зайцы могут питаться на лугу, а обитать в лесу. То же касается многих видов лесных птиц, которые ищут себе пропитание не только в лесу, но и на прилегающих лугах или болотах.

Примеры растений и других организмов

1. Состав биоценоза лиственного леса.

- Растительные организмы. Им свойственна ярусность. Верхний, древесный, «этаж» составляют дубы, липы. Им нужно больше всего света для осуществления процессов фотосинтеза. Во втором ярусе более низкорослые клены, яблони, груши. В третьем располагаются кустарники: лещина, калина, бересклет. Четвертый ярус — травы. Их состав меняется в течение сезона: ранней весной появляются светолюбивые эфемеры — медуницы, хохлатки, ветреницы. Летом, когда листва на деревья густая и плотная, их сменяют теневыносливые растения. Такая же «этажность» свойственна и корням всех этих растений.

- Животные организмы. В наземных ярусах — позвоночные — амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие грызуны (полевка, мышь), зайцеобразные, копытные (олень, лось), хищники (лисы, волки). В травах и кустарниках — пауки. В кронах — гусеницы (шелкопряд, пяденица, листовертка) и взрослые жуки (листоеды, хрущи). В почве много бактерий, водорослей, простейших, червей (круглые и кольчатые), насекомых и их личинок. В верхних слоях почвы — кроты.

2. Состав биоценоза луга (общая характеристика).

- Растительные организмы. Доминируют многолетние злаковые травы (костер безостый, луговая тимофеевка, пырей), также растут бобовые и осоки, разнотравье. Есть ярусность: 1) всходы (кроме злаковых, еще клевер и другие); 2) злаковые и другие крупные травы.

- Животные организмы. В верхнем ярусе — насекомые (бабочки, жуки, пчелы, кузнечики и многие другие), мелкие птицы (перепел, чибис, бекас, трясогузка), млекопитающие (доминируют мышевидные грызуны, насекомоядные — полевки, мыши), мелкие хищники (лисица, ласка, хорек). В почве кроты, насекомые, их личинки, бактерии, черви. В наземном встречаются ужи, лягушки, ящерицы.

Понятие биоценоза

Типы взаимоотношений между организмами в биоценозе

Понятие о биоценозе появилось в науке не так давно, в 1877 году. Карл Мебиус в Северном море занимался изучением разведения устриц на отмелях, чтобы понять, как повысить их продуктивность. Им было установлено, что устрицы не живут сами по себе, а формируют сообщество с другими морскими существами. Причем на них воздействуют и факторы неживой природы, такие как соленость, а также температура воды. Также происходит борьба за существование и регуляция численности видов. После проведенных исследований Карл Мебиус ввел понятие биоценоз.

Биоценоз представляет собой исторически сложившуюся устойчивую совокупность популяций всех организмов, приспособленных к совместному существованию на однородном участке территории.

Понятия биоценоз и экосистема связаны друг с другом – они являются частями биосферы. Однако, следует помнить, что экосистема – это более обширное понятие, а биоценоз является ее составной частью.

Охарактеризуем понятие биоценоза как одной из составляющих экосистемы.

Живые организмы в биоценозе тесно взаимосвязаны между собой, то есть существуют определенные взаимоотношения. Связь с другими организмами выступает как необходимое условие питания и размножения, возможностей защиты, смягчения неблагоприятных условий среды и т.д.

В связи с этими потребностями организмов, можно выделить несколько типов взаимоотношений:

- Основными в биоценозе считаются трофические или пищевые связи. Благодаря этим взаимоотношениям между организмами поддерживается круговорот веществ в экосистеме, осуществляются все процессы жизнедеятельности существ. Любой вид организма, размножаясь, не только обеспечивает свое существование, но и является источником пищи другим видам.

В биоценозе часто встречается такая трофическая связь как хищник-жертва, при которой одни виды потребляют живую пищу. К примеру, лисица может питаться рыбой, грызунами и другими животными. По отношению к ним она будет хищником.

Не все организмы питаются живой пищей, есть те, кто потребляет остатки растений или мертвых животных. К примеру, жук-могильщик закапывает в почву останки животных, после чего ими питаются их личинки.

Жук-могильщик Источник

Жук-могильщик Источник

Такие закономерные пищевые отношения между существами формируют трофическую структуру биоценоза.

- Топические связи в биоценозе связаны с местообитанием существ. Так, один вид организмов способен служить местом для поселения другого вида.

Примером таких топических связей в биоценозе считается паразитизм. Различают временный и постоянный паразитизм. Из названия понятно, что временные паразиты используют другие существа в течение короткого срока, то есть когда им необходим источник пищи.

Постоянные паразиты способны длительное время существовать в теле другого организма. Причем хозяин является единственным местом обитания, соответственно с его гибелью происходит и смерть паразита.

Помимо паразитизма, различают и другие примеры топических связей в биоценозе. Для гнездования птицы используют ветви деревьев, дупла, пни, заросли кустарников и травянистых растений.

Обыкновенный ремез строит свое гнездо на ветвях березы Источник

Обыкновенный ремез строит свое гнездо на ветвях березы Источник

И не только птицы используют растения как жилище, но и различные насекомые, мелкие млекопитающие.

- Вступая в форические связи, организм одного вида способствует перемещению другого вида в биоценозе и за его пределами. Существует две разновидности таких взаимоотношений между организмами. Познакомимся с ними на рисунке.

Эти связи распространены в природе и являются выгодными одному организму, при этом не оказывают вреда другому.

- При фабрических связях в биоценозе происходит использование одними организмами других для строительства жилья. К примеру, бобры используют растительный материал при изготовлении плотин и хаток.

Птицы для строительства гнезд используют различный материал: ветки деревьев, травянистые растения, шерсть животных, пух других птиц и т.д.

Взаимодействия организмов имеют сложный характер, зависят от многих факторов и способны по-разному протекать в неодинаковых условиях.